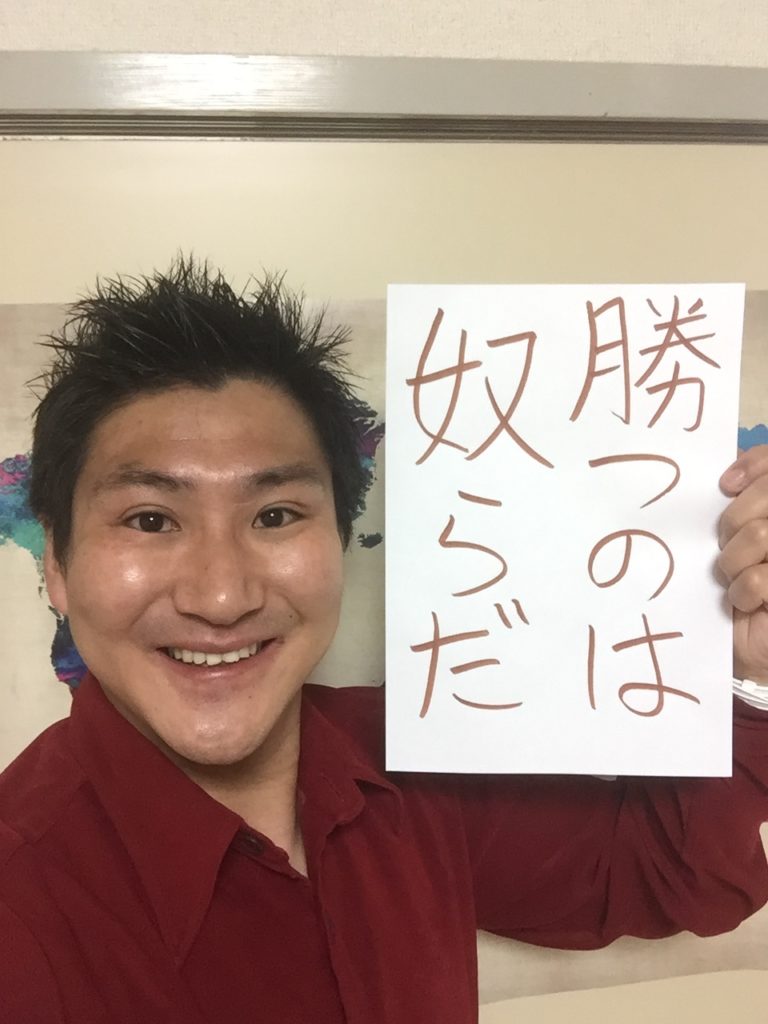

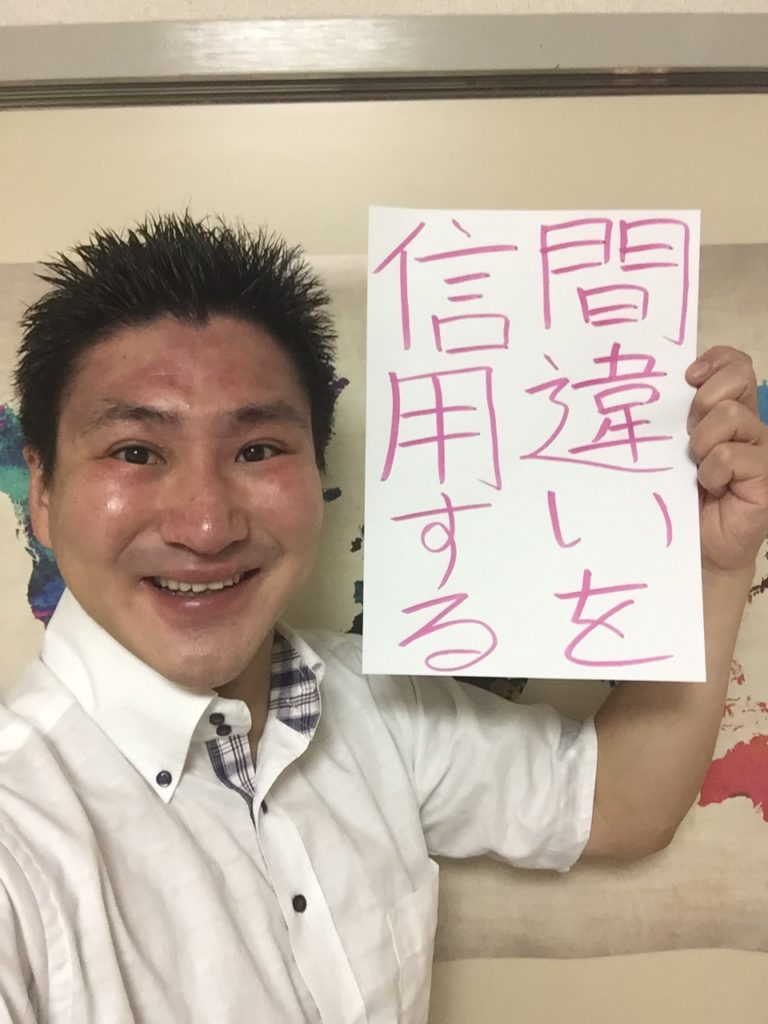

「間違いを犯さない者を信用してはならない」ピーター・ドラッカーの言葉で、深く突き刺さった一言。最初読んだとき、どういうことだろう?と思った。間違える人は信用出来ないんではなくて?でも前提が違った。

人は必ず間違いを犯すもの。

もし間違いをしていないなら、

その者は何もやっていない。

盗塁王は盗塁の失敗数も最大

である。という話を

聞いたことがある。

出来る営業マンほど

断られる件数や

始末書の数が多いとも。

この言葉を知ってから

ミスや間違いを犯した人に対して

責めるのではなく

行動した人なのだと

思えるようになった。

何もやらない人よりも

やって失敗をした人こそ

信用しよう。